2025.2.21【立ちどまらない少女たち 第3章公開】手をのばせばそこに──少女たちのたどりつく場所

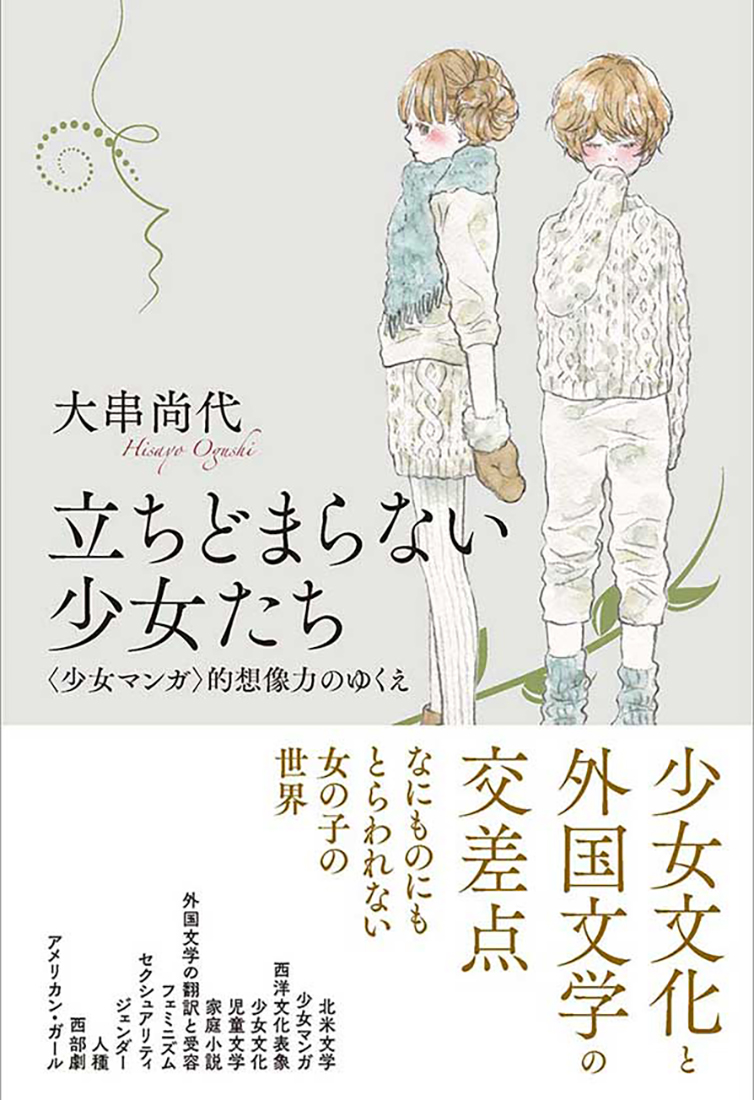

装丁=成原亜美 装画=miii

【西脇順三郎学術賞受賞作】大串尚代 著 『立ちどまらない少女たち──〈少女マンガ〉的想像力のゆくえ』第3章

※成田美名子『エイリアン通り(ストリート)』(白泉社)、渡辺多恵子『ファミリー!』(小学館)からのマンガ転載部分はここには掲載しておりません。

✿❀手をのばせばそこに──少女たちのたどりつく場所❀✿

海外旅行が身近になった1980年代には、マンガ家自身の海外体験や、作品の舞台となる場所への取材に基づいていることを読者に明示しつつ、ガイドブック風の註釈をつける作品が見受けられるようになった。83年には雑誌『留学ジャーナル』が創刊され、80年代の半ばにはプラザ合意による円高ドル安政策により、観光旅行のほかに、留学やホームステイという経路で、「外国」は頑張れば手の届くところにある場所、したがって少女マンガの読者がいる現実と地続きの場所になっていく。

西海岸の異邦人──『エイリアン通り(ストリート)』

成田美名子『エイリアン通り(ストリート)』(『LaLa』1980─84年)、渡辺多恵子『ファミリー!』(『別冊少女コミック』1981─85年)は、いずれもアメリカを舞台にした作品というだけではなく、日本とは異なるアメリカの日常生活や、名の知れた大学でのキャンパスライフが描かれているという点で、アメリカという国が「あこがれ」でもあり「行くことができるかもしれない」場所、すなわちそのマンガの世界に自分も参加できるかもしれない場所として描かれている。この2作品はどちらもロサンゼルスが舞台となっており、掲載誌は異なるものの、連載時期も重なっていたために、どこか共通したアメリカ西海岸のイメージが描かれている。また、アメリカでの文化的慣習や学校制度などに関する註釈などもあり、いわばアメリカ生活のガイドブック的な側面も持っていた。

『エイリアン通り』は、まさに少女マンガならではの「なんでもあり」な、現実離れした登場人物たちの設定がなされているものの、暮らす場所や生活習慣、社会的な問題はリアルに描かれ、個々の登場人物たちが抱える不安や悩みもまた、おそらく読者の心に訴えかけるようなリアリティのある共通性を持っている。物語は1980年12月から翌年12月までの一年間にわたる。中東の石油産出国からの留学生シャール・イダニス・モルラロールは、わずか15歳でロサンゼルスのとある大学に入学を許可され、演劇部で人気女優(「女優」に傍点)として活躍する、キャンパスの有名人だった。中東出身で金髪と琥珀色の瞳を持つシャールの来歴は謎に包まれており、誰とでも親しくなるけれども、決して深入りを許さない態度で人に接していた。ジャーナリスト志望でシャールを取材したフランス人留学生ジェラルド(ジェル)・レネは、そんなシャールの人を食ったような態度に真っ向から反発する。これまで人に真正面からぶつかってこられたことのなかったシャールは、ジェラルドのまっすぐな性格に惹かれる。折しもアパートを追い出されたジェラルドに、シャールはビバリーヒルズの自宅で住み込み運転手になるよう半ば強引に説得する。シャールの自宅には、イギリス人の執事バトラーと、住み込みで家事を手伝う日本人の翼という少女が暮らしていた。実はシャールは中東の石油産出国の王位継承者で、父親がイギリス人女優と結婚してもうけた息子であった。自国にとどまると命を狙われる危険があるため、アメリカに留学というかたちでやってきた、ということがのちのち明らかになる。

本物の「王子様」を描く本作の中心は、しかし「王子様」であるシャールではない。描かれるのは、本当の自分を見てもらえず、外見や社会的地位だけで人が寄ってくることを嫌い、他人に心を閉ざすシャールの苦悩である。その一方でひとりになることを恐れるシャールなのだが、彼の頑なな心は、彼のことを慕うジェラルドや翼、アフリカ系のジョンとユダヤ系のダン、そして自分の家庭教師だったセレムの存在によって解放されていく。作品のタイトルが示すとおり、どこに行っても「エイリアン」であったシャールが、自分とはなにか、自分にとって大切なものはなにか、自分が望むものはなにか、答えを見つけていく過程が描かれている。シャールとともに、周囲にいるジェルや翼、セレムもそれぞれに自分の道を見つけていく。

コミカルなトーンで語られながら、「本気でおれをののしったのは あいつが初めてだな」(1巻27頁)というシャールのセリフに象徴されるように、本音でぶつかりあえる友人、取り繕わなくてよい自分を求める十代の少年を描く本作は、その根底のところではやはり、生き方のロールモデルを読者に提示していると言えよう。だがこれは、それまでの少女マンガのように、単に外国という遠いよその国の出来事として語られるのではない。そのことは、作者の成田が取材のために一週間のアメリカ西海岸ツアーに参加した旅行記「MINのアメリカルポ」(単行本第1巻の巻末に収録)にもうかがわれる。ナッツベリー・ファームやカリフォルニア大学バークレー校などを訪れたことがイラストとともに説明されているが、最終的な感想を成田は次のように語っている。

ロスやシスコにくらべると、どうも日本人は陰気に見えてしまう。むこうの人はみんな自信に満ちあふれてるけど、日本人て人と目が合うのさえさけちゃってるでしょ。(長崎ではそうじゃなかったけど)他人の目を気にしすぎてるとゆーか。ねえ、もっとカリフォルニアを見ならおうよ!(1巻167頁)

ここから、本作を執筆していた当時の成田自身がアメリカをどう捉えていたかを推察することができる。ここで成田が強調しているのは、単にアメリカ礼讃という姿勢ではなく、むしろ自身の経験、育ってきた文化や社会を相対化する態度であろう。世界はここだけではない、ということと、自身の住む場所や社会を別の視点から見ることの意義が示唆される。それはとりもなおさず、『エイリアン通り』において、アメリカが舞台ではあるものの、多文化的な集団(イギリス、フランス、中東、日本)が描かれていることのゆえんであろう。

自分の価値観にからめとられ、人を信じることができないという意味では、シャールもまた自分自身にとらわれている存在だ。シャールは、自分の立場ゆえに人が集まってくるが、自分に利用価値がなくなれば人が去っていくことを恐れている。しかし自分以外の人々が背負っている物語や、信念、状況を知ることで──つまり自分とは異なる世界を知ることで──自分の狭い視点から自由になっていく。物語の終盤、シャールはとある政治グループによって誘拐される。アジトで自分を見張る誘拐犯のひとりが「アイボリー」と発したのを、そのなまりの強さゆえに「アイ・ワズ・ボーン・フリー」と聞き違えたシャールは、拉致されているにもかかわらず、逆説的に自由を感じる。

晴れてる……

雨があがったんだ

“BORN FREE”

どっかで聞いたと思ったら

「野生のエルザ」の主題曲じゃないか…

こんな気分は久しぶりだ

なんだかとても久しぶりだ……

今まで ずっと

うつむいてたような気がする……(8巻 28─29頁)

興味深いのは『エイリアン通り』でも、成田の次の連載作品『CIPHER』(『LaLa』1985─90年)およびその続編である『ALEXANDRITE』(『LaLa』1991─94年)でも、日本人の登場人物が描かれ、日本とアメリカの価値観の相違が描かれている点である。『エイリアン通り』に登場する川原翼は、シャールに恋心を抱きながら、同居人としての関係を崩すことを恐れている存在として描かれており、作中のラブストーリーで重要な位置を占めている。同時に彼女は、日本という文化を海外に紹介する役割を担っている。すなわち、外からの視点で日本を見直す意義を読者に示しているように思われるのだ。とくにシャールを東京で案内する第4巻「略奪された一人の花嫁」では、観光客となったシャールが東京の街を闊歩し、ディスコを訪れ、日本語を学ぶ姿が描かれるが、それによって「東京」が日常の場であると同時に観光の場でもあることが前景化する。また翼が友人から渡された英語の問題集を解きながら、不定詞などの文法用語がわからない(けれども彼女は英語が話せる)といったエピソードは、文法書以外の方法でも英語を学ぶことが可能であることをも、示唆しているようだ(4巻68頁)。

『エイリアン通り』の後に連載された、同じくアメリカを舞台とする作品にも同様に日本人が補助的なキャラクターとして登場する。『CIPHER』に登場するハル、『ALEXANDRITE』のハットリらは、物語の進行上それほど目立った活躍をするわけではないが、それぞれの作品の主人公であるサイファやアレクとは異なる視点を提示し、考え方の相対化をうながす点では重要な存在だ。それは逆に、読者にとってもまた、日本的とされる考え方以外の思考や慣習を知り、それを吸収する機会にもなっていたと考えられる。

等身大のアメリカ──『ファミリー!』

こうした、外国を舞台にしたマンガでの日本人キャラクターの登場は、『エイリアン通り』と同時期に連載されていた渡辺多恵子の『ファミリー!』のマリコにも見て取ることができる。『ファミリー!』はロサンゼルス郊外に住むアンダーソン一家のもとを、父フレディの婚外子を名乗る幼児ジョナサン・アレンが訪問するところから物語が始まる。以前フレディが浮気をして出来た子どもが自分であると主張するジョナサンは、母親アーニーが病死したため、父親のもとにやってきたのだという。善良さが服を着て歩いているような存在のフレディは、突然身に覚えのない「息子」の訪問に狼狽するが、天然で無垢な心を持つ妻シェレン、長男ケイ、次女のケーティはジョナサンを受け入れる。ところが長女フィーだけは、家に入り込んできた珍客に敵意をむき出しにする。幼いながらもしっかり者のジョナサンがすっかり家に馴染んだ頃、ひとりジョナサンに反目していたフィーは、いつも平気な顔をしているジョナサンが、ほんとうは言葉にできないほどの寂しさを抱えていることを知る。まだほんの小さな子どもであるにもかかわらず、生きていくために強がっているジョナサンの姿を見たフィーは、彼を受け入れる。こうして始まる一家の物語は、各回ほぼ読み切りの形で、成績優秀でしっかり者で男性同性愛者のケイ(高校生)、男の子と間違われてばかりいる活発でまっすぐな性格のフィー(中学生〜高校生)、耳年増でおしゃまな次女ケーティ(小学生)、そして里子として受け入れられた頭脳明晰なジョナサン(幼稚園〜小学生)を中心に、家族それぞれのアメリカン・ライフを描いている。

本作品中、アンダーソン家がホストファミリーとして受け入れる、日本人高校生の瀬川鞠子が登場するのは全部で3回(8話、23話、31話)ある。第8話「七人目」で、……

続きはこちらでお読みください。