2023.3.22秦 邦生 ♣︎「野蛮」の時代のクリフォード・チャタレーたち

Imaged by HA.com

✏ 文=秦 邦生

「古典」を読んで理解するには「どこ」でそれを読んでいるかを意識する必要があり、そのために私たちは「時事問題の騒音」にも耳を傾けねばならない――イタロ・カルヴィーノのこの言葉が以前から気になっていたのは、ここしばらく災厄の続く世相から、文学を学ぶことの意義をあらためて問われている気がしていたからなのかもしれない(▶︎注1)。

しかし、コロナ禍から終わりの見えないロシア・ウクライナ戦争へと展開する昨今の危機的状況は「時事問題」よりも強い言葉を必要としているのではないか。そう思ったのはJ・M・クッツェーの講演「古典とは何か?」(1991)を先日久々に読んだときだった。

この講演の結末部でクッツェーが古典と対置するのは「時事問題」ではなくて「野蛮」である。無時間的な本質を有するものとして古典を理解する代わりに、クッツェーは、歴史のなかでつねに野蛮からの攻撃に晒されつつもなお生き延びるものとして古典を再定義している。

ただし、クッツェーが「野蛮」という用語でなにを意味しているのかはやや曖昧だ。一方で彼は一国の存続自体を脅かすような隣国からの脅威や戦争を「野蛮」と呼んでいるようだが、他方で彼が講演末尾で言及しているのはむしろ古典の地位を問いただす批判・批評の役割だった。いかに敵意に満ちたものであっても、批評はそれを生き延びるテクストに古典としての自己証明の機会を与える、と彼は述べている。

こうして歴史のなかで「生き延びるもの」として古典を理解するとき、戦争のような文字どおりの「野蛮」と敵対的な批評とが、古典の自己証明には不可欠な試練あるいは試金石として、奇妙なことに構造的・隠喩的には類似の役割を担うことになってしまう。

ところが、「野蛮」を生き延びる古典がときとしてその傷を負って現代の私たちに届けられること、さらにその「傷」を吟味するのがしばしば批評の使命であることを想起すれば、クッツェーの考えは結局のところそれほど奇妙でも困惑すべきものでもないのかもしれない。

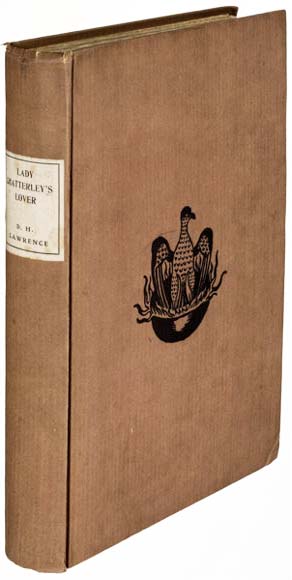

D・H・ロレンスの『チャタレー夫人の恋人』(1928)を考えてみよう。主人公コニーの夫クリフォード・チャタレーが戦場での負傷で半身付随になっているという状況は第一次世界大戦の惨禍を象徴しており、コニーが森番オリバー・メラーズとの不倫に走るスキャンダラスな展開にはセクシュアリティをつうじた〈生〉そのものの復活の希望が託されている。

この物語を「古典」として読むことをためらう理由があるとしたら、その一つはまさしく障害者表象の問題性だろう。現代的ディスアビリティ・スタディーズ台頭以前からクリフォード像の差別性は1966年のルイス・バッティのような障害当事者の作家による厳しい批判を受けていたのだ。

では『チャタレー夫人の恋人』はこの批判を生き延びることができるのか? 2022年のNetflix制作の映像アダプテーションははじめて障害当事者の俳優マシュー・ダケットをクリフォード役に起用するという工夫を行なっているが(▶︎注2)、ここで個人的に注目したいのは2023年2月放送のBBCラジオドラマ・アダプテーションThe Chatterleysである。

このラジオドラマは物語の設定を第一次世界大戦後から現代イギリスへと移し、半身付随のクリフォードとオリバーはともに2001年から21年まで続いたアフガニスタン紛争の帰還兵として深刻なPTSDに苦しんでいる(▶︎注3)。コニーとオリバーとの不倫は原作と共通しているものの物語の焦点は異性愛的セックスではなく、むしろ、傷ついた帰還兵たちが戦場経験を語り合い、癒しあう共同体を形成する可能性に置かれている。

この男たちが身体的・精神的な「傷」をどのように認めあい、厳しい自然のなかで痛みを感じつつも一回一回の呼吸を確かめるかのように生きる方法を学ぶのか──気になった読者には是非試聴してみてほしい(BBC Radio 4 DramaでPart 1とPart 2に分けて2023年3月現在公開中)。

つまり、このアダプテーションは批判を受けた原作の障害者表象を引き受けつつも、それに正面から向き合って掘り下げることで、ロレンスの第一次世界大戦からアフガニスタン紛争へと反復される現実の苦境としてのディスアビリティへの注目をうながしている。いわばこの批評的翻案はロレンス原作の「傷」を当時の「野蛮」の刻印として正当に評価しており、その傷を「生き延びるもの」としての古典は、ひるがえってその生存を脅かす「野蛮」の現存を私たちに知らしめるのである。

すでに開戦から一年が経過したロシア・ウクライナ戦争が現在進行形で生み出し続ける「傷」への想像力を研ぎ澄ますためにも(▶︎注4)、私たちはいまふたたび「クリフォード・チャタレー」たちの声に耳を傾けるべきなのかもしれない。

注1▶︎カルヴィーノのエッセイ「なぜ古典を読むのか」(1981)に筆者が言及したのは2021年5月刊行の編著『ジョージ・オーウェル『一九八四年』を読む』(水声社)に附した序文でのことだった。翻訳家・批評家の鴻巣友季子氏は筆者が言及したカルヴィーノの言葉を「文学の予言性」という概念へとつなげている。『文学は予言する』(新潮社、2022)、282頁を参照。

注2▶︎リンク先の記事を参照(2023年3月16日アクセス)。

注3▶︎2001年の侵攻開始以来、アフガニスタンに派兵された英国軍人や帰還兵のうちPTSDなどのために2,000人以上が自殺したと推定されているという。この記事を参照(2023年3月16日アクセス)。

注4▶︎ウクライナにおける負傷者たちの治療については次のBBC Newsの記事を参照(2023年3月16日アクセス)。

❐ PROFILE

1976年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科准教授。著書に『ジョージ・オーウェル『一九八四年』を読む』(編著、水声社)、『イギリス文学と映画』(共編著、三修社)、訳書にフレドリック・ジェイムソン『未来の考古学Ⅰ・Ⅱ』(共訳、作品社)、レイモンド・ウィリアムズ『オーウェル』(月曜社)など。

✮ この著者に関連する小社刊行物