-

[2024NEW]【Online Video教材】Toward a Diverse Society 2: Learning English through Video

-

[2024NEW]【Online Video教材】Well-being: Essential Elements for Our Life

-

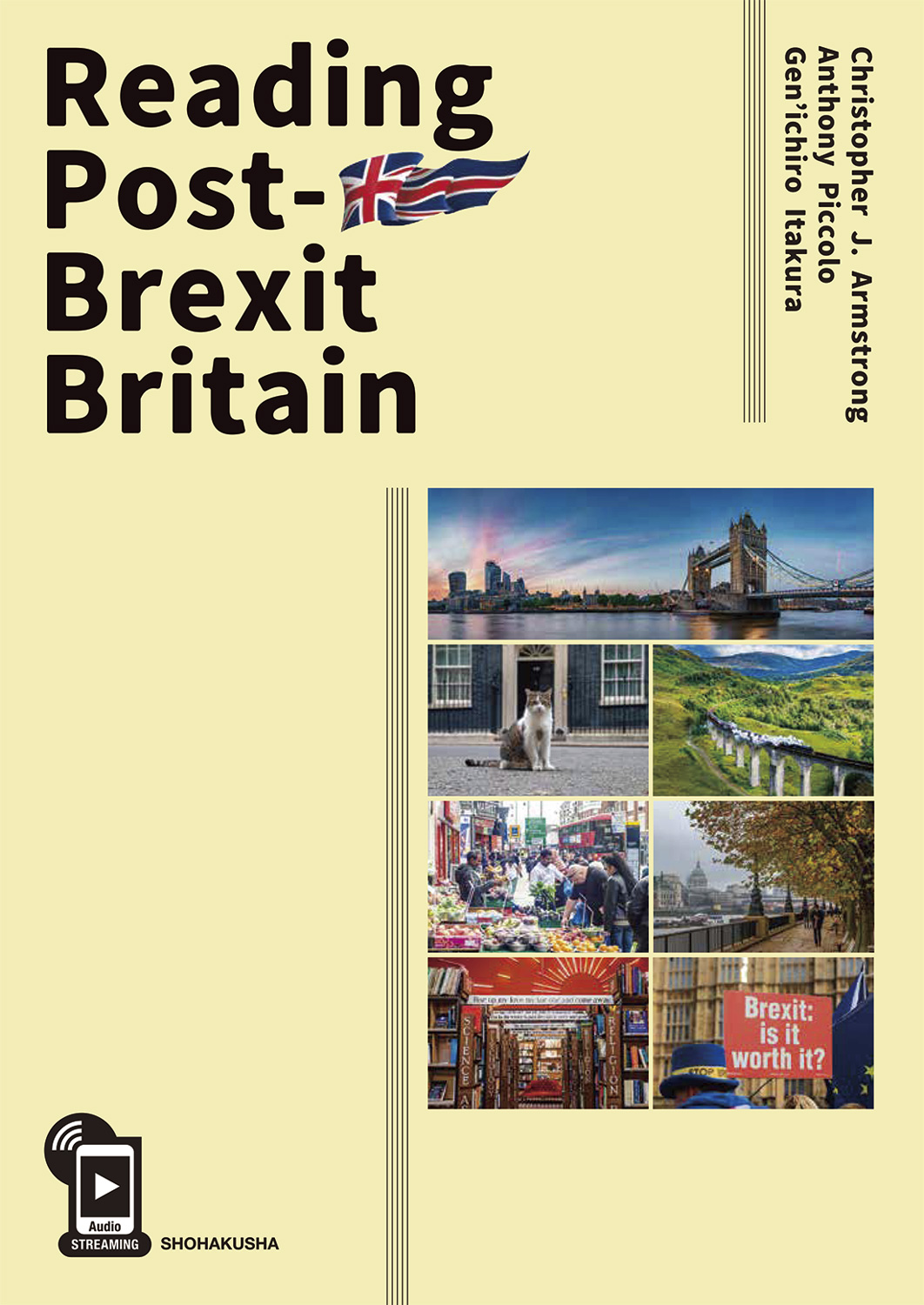

[2024NEW]Reading Post-Brexit Britain

-

[2024NEW]Writing Accelerator

-

[2024NEW]MAXIMIZE YOUR SCORE ON THE TOEICⓇ L&R TEST

-

[2024NEW]Care to Communicate, Communicate to Care

-

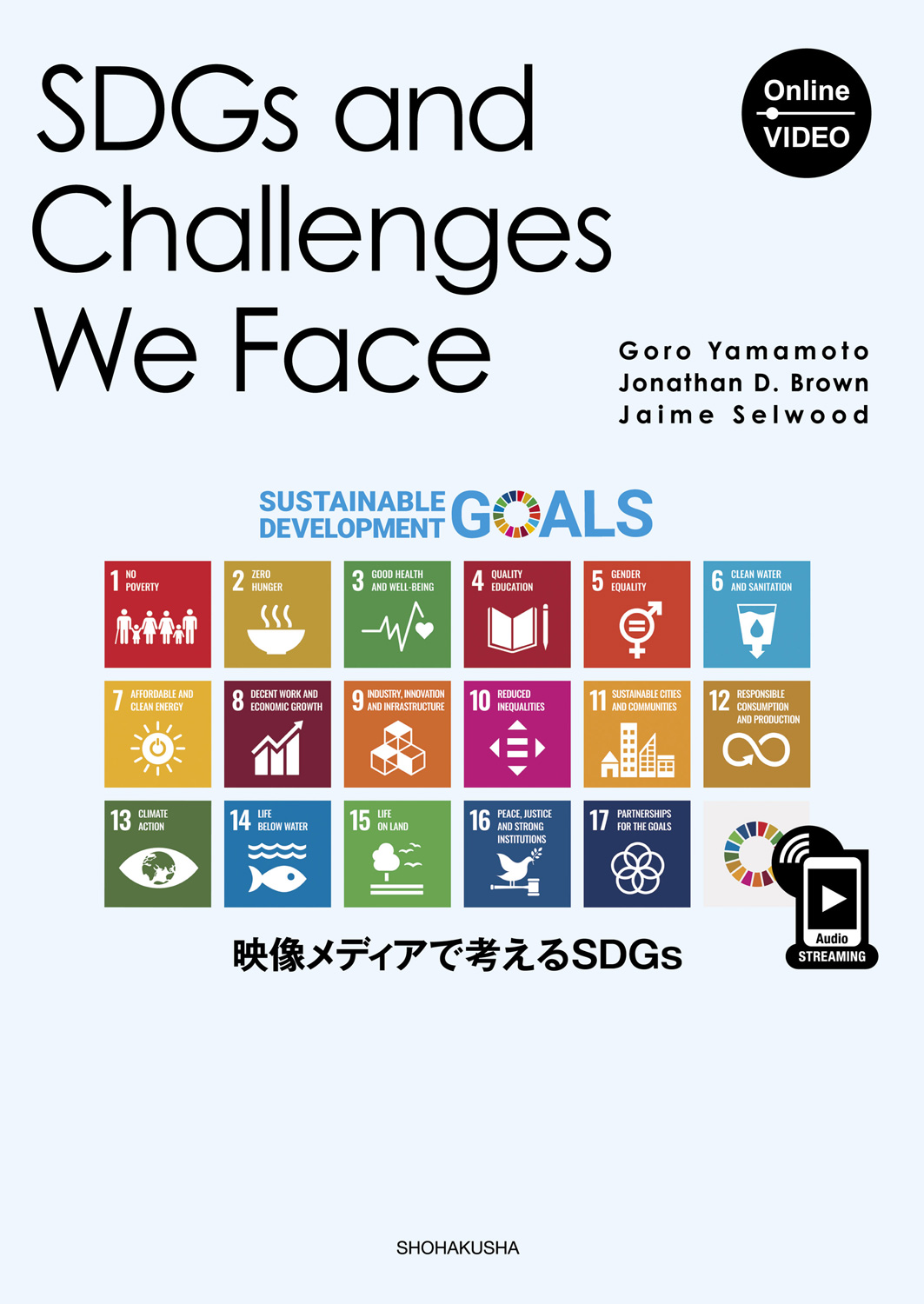

【Online Video教材】SDGs and Challenges We Face

-

知られざる日本の「ものづくり」企業の世界Outstanding Monozukuri Companies in Japan

-

現代英国の文化・社会・歴史Modern Britain: Culture, Society and History

-

グローバル・マインドへの道:英語圏の歴史と文化【英語圏文化・総合教材】Global Perspectives in the English-speaking World: Past and Present

-

映像メディアで学ぶSDGs【Online Video教材】SDGs and Global Issues

-

米国の今:文化・社会・歴史【アメリカ文化・総合教材】America Today: Culture, Society and History

-

英国の今:文化・社会・歴史【イギリス文化・総合教材】Britain Today: Culture, Society and History

-

現代米国の文化・社会・歴史Modern America: Culture, Society and History

-

世界を見る:アート・言語・食育・働き方改革・歴史遺産The World’s Big Deals: Art, Language, Food Education, Work Style and Heritage

-

ニュースメディアで読み解く現代日本Advanced Reading Word to Word: Various Social Issues

-

VOA 健康と環境レポート 4Health & Environment Reports from VOA Volume 4

-

コミュニケーションのための英語表現レッスン:自己表現力強化編English Expression Pre-Intermediate

-

今のアメリカ、これからのアメリカ【アメリカ文化・総合教材】America’s Evolution

-

映像メディアで考えるSDGs【Online Video教材】SDGs and Challenges We Face

-

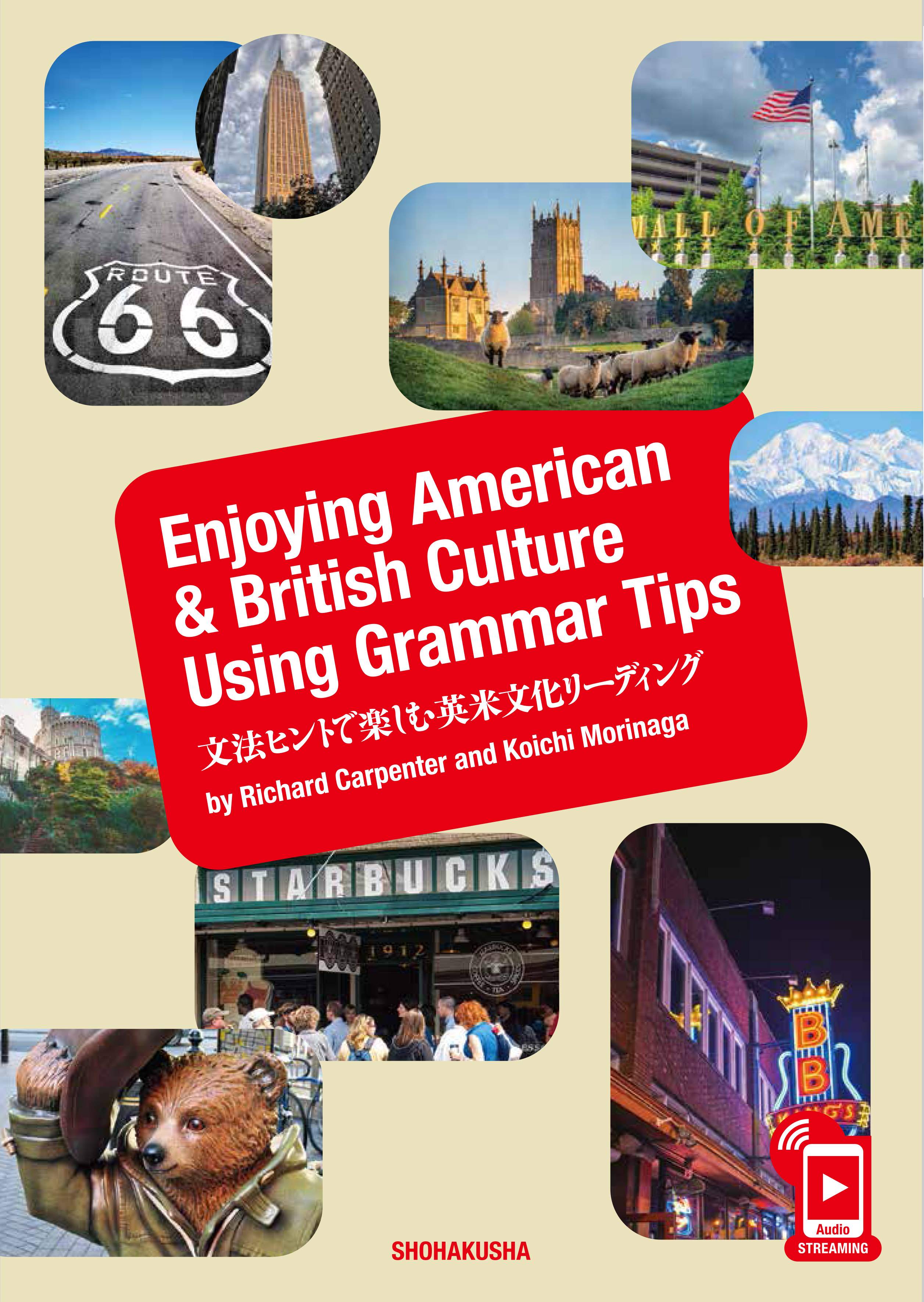

文法ヒントで楽しむ英米文化リーディングEnjoying American & British Culture Using Grammar Tips

-

映画総合教材『ノッティング・ヒルの恋人』新装版Notting Hill【New Format Edition】

お知らせ

- 2024.4.22【イベント5/15】『ゴシックと身体』著者・小川公代さんがイベントに登壇されます

- 2024.4.18【イベント4/26】『ゴシックと身体』(松柏社)&『レディ・ムラサキのティーパーティ』(講談社)刊行記念イベント開催

- 2023.10.1220世紀フォックス映画社(旧社名)配給・製作の映画・ドラマを教材化した4点絶版のご案内

- 2023.9.21【HP更新情報】2024年度新刊英語教科書情報をアップしました!

- 2023.8.28【訃報】亀井俊介先生

公式Twitter

- Tweets by Shohakusha